« L'Homme n'est pas nature ou liberté mais nature et liberté : et le lieu de cette conjonction c'est chacun de nous. L'Homme qui oublie l'un ou l'autre se ment et se détruit. S'il ne voit que la nature, à la limite il n'a qu'un moyen de la préserver : éliminer cet étranger qui perturbe son harmonie. Et s'il ne voit que la liberté, son désir de la dominer, son mépris des limites le mène où nous en sommes »

Bernard Charbonneau, Le Sentiment de la nature, 1937

Derrière ces deux termes “Nature” et “Liberté” qui peuvent paraître contradictoires, Bernard Charbonneau nous invite à distinguer les deux motivations principales des mouvements écologiques occidentaux. Depuis les premiers naturalistes jusqu’aux mouvements contemporains, ce sont au fond ces deux aspirations qui ont alimenté les luttes et guidé les réflexions. Ainsi, depuis le XIXème siècle s’est tissé une histoire riche, et pourtant méconnue. Aujourd’hui, pour ce premier article du Tourmentin, nous allons tenter de lever le voile sur l'histoire des mouvements écologiques et donc leurs relations à :

Ce qui n’est pas humain mais qui le fait vivre, la “Nature”

Ce qui donne du sens à son existence, la “Liberté”.

Bienvenu.e donc, pour le premier écrit de ce carnet de bord journalistique. Ici Lunaï et Jean du Tourmentin, nous sommes ravis de débuter cette aventure avec vous.

Après une transatlantique à la voile, nous sommes arrivés en Amérique Latine d’où nous vous écrirons toutes les semaines pour vous partager nos découvertes, nos apprentissages et nos analyses. Pour mieux comprendre le contexte de ce carnet de bord journalistique, nous t’invitons à lire sa description, en cliquant juste ici ⬇️

Comme à chaque début de projet, s’est posé l’épineuse question : où commencer ? Les sujets que l'on souhaite évoquer sont vastes, pluriels et interconnectés, difficile de faire un choix arrêté.

Néanmoins, nous avons constaté lors de ces dernières années que la connaissance de l’histoire des mouvements écologiques et l’histoire environnementale n’était pas très répandue parmi les personnes engagées sur ces questions. Et bien sûr encore moins chez le reste de la population. Nous trouvons cela bien dommage car l’héritage est riche et regorge de nombreux et importants savoirs et enseignements pour le présent. Cynthia Fleury le dit bien:

« Connaître, c’est se souvenir, au sens aussi où connaître c’est choisir ce que l’on n’oubliera pas. »

Ainsi dans la série de cinq articles que nous entamons aujourd’hui, nous tenterons de mettre à jour ces connaissances précieuses et de questionner cette amnésie collective dont semble souffrir une part non négligeable des mouvements écologiques contemporains.

On espère que cela vous plaira, bonne lecture ;)

Les racines du mouvement et des pensées écologique modernes occidentales

Il est difficile pour nous de dater le début du mouvement écologique ou de l’écologisme / environnementaliste occidental. Tout dépend de la signification qu’on leur porte et de l’angle de vue que l’on adopte pour situer l'émergence de ces mouvements.

Les voyages notamment dans un contexte colonial

Les voyages de colonisation et de découverte ont favorisé l'essor des sciences de la Nature, en particulier grâce aux naturalistes, tels que l'explorateur allemand Alexander von Humboldt (début XIXème) considéré comme étant le précurseur véritable de l'exploration scientifique et mettant en évidence la relation existant entre les espèces végétales observées et les climats. Ces premiers travaux poseront la base de la botanique, de la géologie, de la paléontologie et de la zoologie moderne.

De son côté, Hugh E. Strickland fut le premier à signaler le problème de l’extinction des espèces grâce à son travail sur la paléontologie du dodo et d’autres oiseaux disparus des Mascareignes. La publication de “L’origine des espèces” par Charles Darwin en 1859, dans lequel l'accent central est mis sur l’extinction dans la dynamique de la sélection naturelle, ne pouvait qu’aiguiser le dilemme psychologique des savants des colonies. Nombre d'entre eux étant déjà conscients du rôle joué par l’Homme dans l’accélération de l’extinction des espèces.

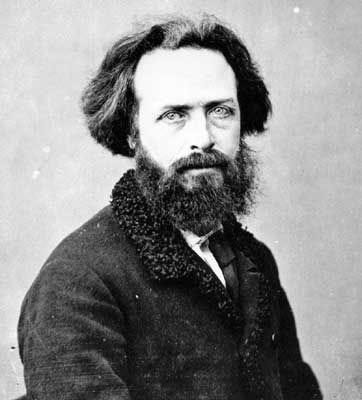

C’est aussi grâce à ces voyages que le géographe anarchiste Elisée Reclus écrira plusieurs de ses œuvres. De Carthagène à Barranquilla, Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-Marthe (1861) relate un périple aussi humain que scientifique. Une exploration qu’il poursuivra dans Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes (1866). Son oeuvre la plus connue, la “Nouvelle Géographie universelle”, a été lue et saluée dans le monde entier. Son objectif est de dresser une description et analyse de l'ensemble du monde en 18 volumes, avec des données à la fois physiques et humaines provenant de tous les continents. Aux yeux des historiens de l’anticolonialisme français, Reclus fait partie des rares personnalités ayant tenté de se démarquer de la popularité dont jouissait le colonialisme au début de la IIIe République (Liauzu, 2007).

Nous percevons donc à cette époque de premières idées écologiques mais les véritables mouvements écologistes ne sont pas encore d'actualité et arriveront dans le courant du XXème siècle.

Mise en lumière des premières destructions de l’environnement

Évoquons dès à présent l’apport de Susan Fenimore Cooper et Henri David Thoreau, tous deux naturalistes étasuniens du XIXème siècle, qui seront parmi les premiers à écrire sur les liens entre économie et nature, et à mettre en évidence la destruction de la seconde par la première. D’ailleurs Cooper et son livre “Rural Hours” inspirera Thoreau pour l’écriture de “Walden”.

« Il n'est peut-être pas surprenant qu'un homme dont le principal objectif dans la vie est de gagner de l'argent transforme son bois en billets de banque avec toute la rapidité possible ; mais il est remarquable qu'une personne un tant soit peu consciente de la valeur du bois agisse avec autant de gaspillage que la plupart des hommes dans cette partie du monde. Les arbres adultes, les jeunes pousses et les semis de l'année dernière sont tous détruits d'un seul coup de hache ou par le feu ; l'endroit où ils se trouvaient est laissé, peut-être pour toute une vie, sans aucune tentative de culture, ni aucun effort pour produire du nouveau bois. »

Susan F. Cooper, 1850

Déjà à l’époque, Cooper nous met en garde contre les conséquences de la surexploitation des ressources naturelles. Un siècle plus tard Rachel Carson prendra le relai avec “Silent Spring”.

Mais déjà un siècle auparavant (XVIIe siècle), les premiers dégâts écologiques sont reportés lorsque la multiplication des colonies cause une déforestation importante. Bien que dès le Néolithique (-9000 av. JC) les superficies de forêt diminuent fortement notamment avec la sédentarisation accompagnée de l’élevage et de l’agriculture, on considère cela comme local et non régulier. Cette déforestation connaît un changement d’échelle à partir de la fin du moyen-âge.

La modernité

C’est ainsi que plusieur.e.s penseur.euse.s justifient l’apparition du concept de modernité, au XVème siècle, avec la constatation d’une action destructrice de l’Homme sur la Nature. C’est aussi à cette époque qu'une véritable écologie coloniale se développe. On estime qu’à la fin du XVIIIème siècle elle s'applique à l'île Saint-Vincent, à l'île Maurice, à l'île Sainte-Hélène et à quelques petites zones de l'Inde. La politique écologique consiste alors essentiellement à créer des réserves forestières, à gérer plus durablement l'exploitation du bois et à lancer des programmes de reboisement. Enfin, il faut préciser que la volonté de la Hollande, de la France, de l'Angleterre ou de l'Écosse, relative au reboisement, est aussi liée à la forte demande des chantiers navals. C'est ainsi que posséder de vastes forêts, et donc des réserves de bois, symbolise la puissance d'une nation.

Dans une autre ontologie, les écrits décoloniaux appuient que la colonisation de l’Amérique et la modernité sont intiment liés. Pendant des siècles, les peuples autochtones (non-moderne ou pré-moderne) ont vécu de la terre, en ayant des relations bien moins prédatrices avec leurs écosystèmes que les modernes. Des pratiques comme le défrichage des parcelles de terre pour créer des zones de vie et pratiquer l’agriculture, ou le piégeage des animaux en allumant des feux ont sans doute perturbé l’environnement naturel. Cependant, il y a peu de preuves qui démontrent que de telles activités ont causé des dommages sur le long terme. Il y a peu de raison de s’inquiéter de problèmes environnementaux à grande échelle avant l’arrivée permanente des colons européens, au XVIIe siècle. En sortant du spectre purement occidental, nous pourrions donc évoquer ces peuples en luttes, de par le monde, contre la colonisation et l'exploitation de leurs terres, pour penser l'apparition d’un type d’écologie, car au fond ce sont sans doute eux les premiers écologistes et les premiers résistants. Mais les qualifier ainsi serait sans doute ontologiquement incorrect, tant leur rapport au monde est différent du rapport occidental.

Puis au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, des doutes de plus en plus pressants naissent quant aux impacts des activités anthropiques sur l'environnement. C’est au milieu de ce siècle qu'apparaît le terme “écologie” en 1866 chez le biologiste allemand Ernst Haeckel. Il est possible que l'essayiste et poète américain Henry David Thoreau l'ait employé dès 1852.

Nous allons donc dans un premier temps essayer de réaliser un tour d’horizon des mouvements écologiques modernes occidentaux. D’abord en expliquant le rôle de la science via la compréhension des écosystèmes qu’elle permet. Puis en explorant la conscience écologique à travers la pensée philosophique, politique et littéraire. Enfin, dans les articles suivants, en étudiant comment les premiers dégâts écologiques visibles par la population occidentale ont étendu une prise de conscience en une cinquantaine d'années.

1. Naissance du concept de soutenabilité et gestion forestière

La chronologie de l'écologisme, en se référant à la page française éponyme de Wikipédia, commence par l'ordonnance de 1669 quand « les Eaux et Forêts » impose un mode d’exploitation uniforme de ces dernières afin d'assurer des ressources en bois suffisantes pour les années futures. C'est l'ancêtre du code forestier français. Cette date coïncide avec l'émergence de la conception de la soutenabilité moderne de la nature via la contribution des économistes forestiers au XVIè siècle. En effet, au début du XVIIe siècle les gestionnaires de forêts vont faire face à des problèmes de raréfaction des ressources en bois. De cette situation va découler le concept de soutenabilité et les économistes forestiers seront parmi les premiers à évoquer une gestion plus rationnelle de la nature.

La notion de soutenabilité (Nachhaltigkeit) apparaît pour la première fois dans l'ouvrage de Van Carlowitz en 1713, un administrateur de mine allemand, qui se traduit en français par « rendement soutenable » : les bois doivent être usés avec soin pour une possibilité d'usage à long terme. Chez les anglo-saxon ce seront les notions de “sustainable yield” et “maximum sustainable yield” qui seront retenues. Ce type de rendement reste aujourd'hui un concept central dans la gestion des ressources naturelles.

Dans cette approche la forêt apparaît comme une collection de matières premières où les arbres sont des ressources à utiliser. Cette forêt est réduite dans une perspective moderne à un ensemble d'éléments : une quantité d'arbres, un volume de bois, une superficie forestière… Il s'agit de gérer la forêt de façon à la faire durer assez de temps pour satisfaire aux besoins de sujets industriels sur un temps prévu par eux. Ces courants s’inscrivent alors dans une perspective gestionnaire et conservationniste de la forêt comme une ressource renouvelable, et donc dans une vision utilitariste et anthropocentrée des forêts. Une écologie qui n’en est pas une à nos yeux.

2. Naissance de la science moderne, révolution industrielle et science écologique

Le XVIIème siècle voit l’émergence de la révolution scientifique. Cette période est marquée par des figures majeures comme Galilée, Kepler, Descartes, et bien sûr Bacon, qui remettent en question les conceptions médiévales du monde héritées de l'Antiquité, en particulier celles d’Aristote. Ces penseurs sont animés par la volonté de réconcilier la science et la rationalité tout en dépassant les dogmes religieux et les approches philosophiques anciennes. Bacon, comme ses contemporains, cherche à libérer l’humanité de la dépendance envers les croyances traditionnelles pour construire une science basée sur l’observation, l’expérience et l’expérimentation. Cela représente un changement de paradigme majeur, car il s’agit de passer d’une approche plus médiévale et théologique à une approche empirique et scientifique.

Mais Bacon ne se contente pas de promouvoir la méthode scientifique ; il lui donne également un objectif moral et social. Selon lui, la science doit servir à améliorer la condition humaine et à dominer la nature pour le bien-être de l'humanité. Il défend une vision très utilitariste de la Nature, avec une domination.

"L'homme, en tant que maître et possesseur de la nature".

The Advancement of Learning, Bacon, 1605

Un siècle plus tard, G. Leclerc, comte de Buffon, qui règne en naturaliste sur le jardin du roi qui deviendra le jardin des plantes au XIXème, pense que la Nature est profondément mauvaise, comme l'atteste plusieurs de ses écrits :

“Voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l’homme n’a jamais résidé ;[...] La nature qui, partout ailleurs, brille par sa jeunesse, parait ici dans la décrépitude [...] n’offre[...], qu’un espace encombré, traversé de vieux arbres chargés de plantes parasites, de lichens, d’agarics, fruits impurs de la corruption : [...], des eaux mortes et croupissantes, [...] ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repaire aux animaux immondes. [...] “

Et il précise la place de l’homme et son objectif vis à vis de cette Nature :

“L'homme dit : la nature brute est hideuse et mourante; c'est Moi, Moi seul qui peut la rendre agréable et vivante : desséchons ces marais, animons ces eaux mortes, mettons le feu à cette bourre superflue, à ces vieilles forêts déjà à demi consommée, achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. Bientôt, au lieu du jonc, du nénuphar, dont le crapaud compose son venin, […] une nature nouvelle va sortir de nos mains. Qu'elle est belle, cette Nature cultivée !”

C'est aussi un industriel qui possède des manufactures et qui cherche le progrès dans le scientisme. (Voir les interventions de P.H.Gouyon, professeur au MNHN)

Un siècle plus tard, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) est l'une des premières figures philosophiques à critiquer la domination humaine sur la nature. Dans “Du Contrat social” (1762), il écrit que l'homme, en se civilisant, a perdu son harmonie originelle avec la nature, et que cette rupture a conduit à des inégalités et à l'exploitation des ressources naturelles. Rousseau va plus loin en critiquant un certain progrès :

« nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection »

Ce que Rousseau veut y exprimer est la nécessaire modération de l’enthousiasme de nos explorations, comme par exemple dans l’exploitation des mines :

« Le règne minéral n’a rien en soi d’aimable et d’attrayant ; ses richesses enfermées dans le sein de la terre semblent avoir été éloignées des regards des hommes pour ne pas tenter leur cupidité. Elles sont là comme en réserve pour servir un jour de supplément aux véritables richesses qui sont plus à sa portée et dont il perd le goût à mesure qu’il se corrompt. Alors il faut qu’il appelle l’industrie, la peine et le travail au secours de ses misères ; il fouille les entrailles de la terre, il va chercher dans son centre aux risques de sa vie et aux dépens de sa santé des biens imaginaires à la place des biens réels qu’elle lui offrait d’elle-même quand il savait en jouir »

J.J. Rousseau, Rêveries du promeneur solitaire, 1778

Une forme de proto-technocritique qui n’apparaitra qu’au XXème siècle.

Depuis le début de la révolution industrielle au milieu du XVIIIème siècle les découvertes scientifiques et les réalisations techniques sont en plein essor. Cela s’explique par l’accroissement du nombre de savant, le perfectionnement de la méthode scientifique grâce à l’expérimentation et au raisonnement, la spécialisation des savants, le recul de l’influence religieuse au profit du scientisme et la coopération entre les savants à travers les congrès, les conférences et les colloques, même si ceux-ci on déjà une forte mobilité internationale dès le XIIème siècle (voir les recherches de David de la Croix). Tout ceci facilitera notamment la découverte de nouvelles sources d’énergie et impulsera des innovations dans l’industrie, le transport et dans la diffusion des idées.

Depuis un autre prisme les historiens de l’énergie racontent communément l’industrialisation au XIXème siècle comme un processus de transition : le bois recule comme source d’énergie face à la houille qui s’impose dès le XVIIIème siècle en Angleterre et au milieu du XIXème siècle dans les autres pays industriels. Les courbes montrant l’extraordinaire domination du charbon dans les systèmes énergétiques au début du XXème siècle masquent une dépendance non moins extraordinaire vis-à-vis du bois, notamment pour étayer les galeries minières :

“Selon Buffon, la voracité des forges et des cheminées épuiseront tôt ou tard les forêts. Il faudra donc recourir au charbon dans les prochains siècles [...]. Condorcet conçoit un autre scénario proche de l’expérience anglaise : la multiplication des hommes conduira à étendre les champs au détriment des forêts. L’intérêt de la houille n’était donc pas de préserver les forêts mais, au contraire, de pouvoir s’en débarrasser et de consacrer la surface ainsi libérée à la culture des céréales. Qu’il soit sauveur (Buffon) ou fossoyeur (Condorcet) des forêts, le charbon était bien pensé en opposition au bois, comme un substitut, comme son successeur.”

Fressoz, historien des sciences, des techniques et de l'environnement, 2023

Ces idées de l’époque sont fausses puisque transition il n’y a pas eu. D’ailleurs selon l’historien, aucune transition énergétique n’a encore eu lieu dans l’histoire moderne.

Ainsi depuis le début de l’époque moderne, l’empilement des énergies (graphique ci-dessus) est imbriqué avec l’idéologie du progrès (sur la notion de progrès, voir l’article 8) et de la domination de la Nature. C’est un bouleversement historique qui a engendré une mutation rapide des sociétés et de leurs environnements. Il convient donc de revenir rapidement sur la naissance de ce phénomène.

Le charbon a été découvert au XVIIIème siècle. Il est considéré en 1800 comme le « pain de l’industrie » car il représente 90% de l’énergie utilisée dans le monde. On distingue différents types de charbon comme la tourbe, le lignite, la houille et l'anthracite, chacun ayant un pouvoir calorifique différent et des utilisations spécifiques.

La fée électricité, elle, commence a être produite, contrôlée et stockée à la fin du 18ème notamment avec les travaux de Volta sur sa pile. Elle a deux origines :

Une origine mécanique grâce à la dynamo inventée par le belge Gramme

Une origine hydraulique (hydro électricité)

Elle est véritablement démocratisée dans les pays occidentaux grâce à l’invention du transformateur fin XIXème.

La ruée vers l’or s’accompagne de celle pour le pétrole en 1859 avec l'étatsunien Drake. L’or noir deviendra la première source d’énergie au milieu du XXème.

L’industrie chimique se développe rapidement avec la découverte des matières plastiques issues du pétrole. Les moyens de transport sont en plein essor : l’automobile avec l’invention du moteur à explosion par l’allemand Diesel, le chemin de fer est le moyen de transport le plus développé au XIXème. La première locomotive à vapeur construite par l’anglais Stephenson est remplacée par la locomotive diesel. Les tunnels sont percés et les transcontinentaux construits (transaméricain et transsibérien). Dans l’aviation, le français Ader effectue le 1er vol en avion en 1897. Le français Garros traverse la méditerranée en 1913 et l’américain Lindbergh traverse l’océan atlantique en 1927. Le bateau à vapeur plus rapide remplace le voilier et révolutionne les trajets maritimes. Le trajet des navires est raccourci grâce à la construction des canaux interocéaniques comme ce fut le cas du canal de Panama en 1914 et celui de Suez en 1869.

Ainsi, la science ayant accouché d’innovations techniques a permis l’exploitation de la Nature pour poursuivre une certaine idée du progrès. Ironiquement, c’est au moment où la destruction de l’environnement s’accélère que la connaissance de ce dernier s’accentue. En effet, les avancées scientifiques ont aussi permis une meilleure compréhension du milieu naturel dans lequel nous vivons et progressivement les nouveaux concepts introduits en biologie, géologie, physique…vont donner naissance à l’écologie.

Attention, l’écologie en tant que science ne doit pas être confondue avec l’écologisme et l’écologie politique. Cela mérite un petit point de définition :

Écologie : Le terme vient du grec oikos qui signifie « maison » ou « habitat » et logos « science » ou « connaissance ») : c'est la science de la maison, de l'habitat

Écologisme : à la fois un courant de pensée et un corpus de valeurs et de propositions, dont l'orientation de l'activité politique ou parapolitique vise au respect, à la protection, à la préservation ou à la restauration de l'environnement. Ce mouvement éco-centrique a comme projet la conservation de la nature et le « respect » des équilibres naturels

Ecologie politique : ensemble de courants, largement diffusé depuis les années 1970, qui insiste sur la prise en compte des enjeux écologiques dans l'action politique et dans l'organisation sociale

Ces trois notions sont bien sûr fortement liées car la science écologique nous renseigne sur l'état des écosystèmes et permet donc de justifier une orientation d’écologie politique et des prises de positions par les partisans ou militants de l'écologisme.

Revenons au sujet, comme dit dans l’introduction le terme “écologie” apparait en 1866 chez le biologiste allemand Ernst Haeckel. La biologie est en effervescence à cette époque. La théorie de l’évolution de Charles Darwin dans “L'Origine des espèces” (1859) introduit une nouvelle vision de la nature : celle d’un système interconnecté, où les espèces interagissent avec leur environnement et évoluent en fonction de leur adaptation. Bien que Darwin ne soit pas un écologiste au sens moderne du terme, sa théorie jette les bases d’une compréhension dynamique des relations entre les organismes et leurs écosystèmes.

Dans un autre domaine, le géologue autrichien Eduard Suess (1831-1914) introduit le terme biosphère (1875) dans le dernier chapitre d'un ouvrage sur la formation des Alpes, pour désigner l'ensemble des êtres vivants de notre planète . Il y fait à nouveau allusion dans son oeuvre, “La face de la terre” (1885-1909), qui représente le premier exposé de géologie générale du globe. Il précise que la biosphère :

« marque à la vie sa place au-dessus de la Lithosphère, avec les conditions de température, de constitution chimique, etc., qu'elle suppose, et à l'exclusion de toutes les spéculations sur les processus vitaux dont d'autres corps célestes peuvent être le siège. De ces conditions, il résulte que la biosphère est un phénomène limité non seulement dans l'espace mais aussi dans le temps »

E. Suess, La naissance des Alpes, 1875

Puis, dans les années 1920, le géologue russe Vladimir Ivanovich Vernadsky précise la notion de biosphère dans son ouvrage La biosphère (1926) et décrit les principes fondamentaux des grands cycles biogéochimiques. Il requalifie alors la biosphère comme étant l'ensemble des écosystèmes, c'est l'endroit où la vie est possible en permanence. La biosphère est alors un concept clé de cette nouvelle science, la biogéochimie, par essence interdisciplinaire.

En 1877 le zoologiste allemand Karl Möbius (1825-1908) crée le terme biocénose, du grec bios : vie et koinos : commun, une "communauté de vie".

Du côté de la physique, en 1896, Svante Arrhenius publie un article intitulé “De l'influence de l'acide carbonique dans l'air sur la température au sol”. C’est le premier travail scientifique sur l’influence du dioxyde de carbone sur le réchauffement de l’atmosphère.

On comprend ici que la première écologie - scientifique - est donc végétale et elle est d'essence géographique, liée aux voyages, aux explorations et à la documentation. Tout ceci va évoluer concomitamment avec la politisation de certains mouvements politique notamment à travers les écrits et les discours.

3. Apport du mouvement anarchiste : les prémices de l’écologie politique

Sous l’impulsion d’Elisée Reclus, de Henry David Thoreau et de Pierre Kropotkine, les mouvements anarchistes de la deuxième partie du XIXème siècle se teintent de vert.

En Europe les géographes Élisée Reclus et Pierre Kropotkine développent des théories holistiques sur l’interaction de l’humain avec son environnement. Ces deux scientifiques de tendance libertaire, adhérents de l’Association internationale des travailleurs (AIT), élaborent une pensée écologiste et révolutionnaire. Pour eux, c’est la société de classe et le libéralisme économique qui sont au centre du rapport destructeur que les humains entretiennent avec la nature. Leurs idées sur l’égalité et la collaboration se diffusent et il s’intéressent aux sociétés autochtones, tant pour les rapports que celles-ci entretiennent avec la nature que pour leurs modèles sociaux plus égalitaires que la société de classe européenne. Ces idées ont un certain rayonnement en Europe, mais peu de résonance au Canada.

Justement dans le Nord de l’Amérique, l'un des premiers philosophes américains, mais aussi poète et naturaliste, Henry David Thoreau peut être vu dans ses écrits comme l’un des pères de l’idée décroissance.

« Un homme est riche de tout ce dont il peut se passer »

Thoreau

Sandra Laugier décrit l’écologie de Thoreau ainsi :

« L'écologie telle que Thoreau l'entend et l'invente, c'est comme l'économie, c'est la science d'être chez soi et c'est quelque chose qui doit prendre en compte le bien-être de toute une communauté qui inclut l'humain, les animaux, les plantes, et tout un univers qui doit vivre ensemble, ce qu'on appelle aujourd'hui la santé environnementale. »

A l’origine, le premier écrit anarchiste écologique, écrit par Reclus en 1870 s'intitule “Du sentiment de la Nature” et aborde le retour à la Nature, le naturisme, le végétarisme, la non-violence, les générations futures, la finitude, l’exploitation et la domination de la Nature. Reclus se dit "légumiste" (l'ancêtre du végétalien) et oppose au "progrès" les "regrès” soit les conséquences environnementales du progrès. Il voit enfin comme une co-relation les échanges avec les sociétés dit “premières”, et s’oppose à toute forme de colonialisme, source en grande partie de la destruction des habitats autour du globe suivi de dynamiques encore présente aujourd’hui.

Kropotkine lui de son côté développe la théorie de L'Entraide, (comme) un facteur de l'évolution dans le livre éponyme de 1901. Ce texte est comme une réponse à Darwin et au darwinisme social qui en a découlé indépendamment de celui-ci. Ainsi dans les textes de Thomas Huxley, auxquels Kropotkine réagit, est effectivement promue une version « gladiatrice » de l’évolution, mettant l’accent d’une manière exclusive sur la dimension de la concurrence et de la lutte comme unique facteur de l’évolution. Kropotkine dans sa réponse défend l’idée que les sociétés humaines doivent adopter des modes de vie fondés sur la coopération et l’harmonie avec la nature. Il critique les structures de pouvoir qui, selon lui, dégradent à la fois les humains et leur environnement naturel.

Plus récemment le politiste Patrick Chastenet a mis en évidence ce qu'il identifie comme les "racines libertaires de l'écologie politique”, en présentant notamment les contributions de Bernard Charbonneau dès 1937 et d'Ivan Illich, Murray Bookchin et Jacques Ellul, dont nous parlerons plus tard.

Ces mouvements permettront de politiser et de critiquer philosophiquement l’écologisme en proie, parfois, à un certain autoritarisme. Ils mettront aussi, indirectement, en exergue l’aspect social-darwinienne, naturaliste et moniste de l’approche scientifique de l’écologie portée par Haeckel. C’est une des explications au fait qu’Elisée Reclus n’ait jamais adopté le mot “écologie”, qu’il connaissait, mais la “géographie sociale”.

Sur cette filiation entre écologie et anarchisme, voir “Noir & Vert : Anarchie et écologie, une histoire croisée” (2021) et “Anarchie et écologie, accords et dissonances” (2025) de P. Pelletier.

4. L’éthique environnementale face à l’augmentation des impacts

Puis au cours du XXè siècle, avec l'intensification des problèmes écologiques suite à la révolution industrielle, on voit apparaître une remise en cause partielle du clivage moderne , connue aujourd’hui par le dualisme sujet/objet de Bruno Latour ou Nature/Culture de Philippe Descola, avec la volonté de subjectiver (considérer comme un sujet avec une volonté et une morale propre) certaines entités non humaines. C'est le cas de l'éthique environnementale qui veut prendre en compte les entités environnementales pour elles-mêmes et qui comporte différents courants :

Le courant pathocentrique, défendu par Bentham (1789) puis par son disciple Stuart Mill (1909), cherche dès le XVIIIème siècle à inclure dans la communauté des sujets moraux des êtres sentients dont les animaux font partie. Ce courant est à l’origine du courant antispéciste développé dans les années 1970 par Singer. Selon ce dernier, ce n'est pas la rationalité qui confère des droits mais le pathocentrisme, c’est-à-dire cette capacité à ressentir la douleur. Ainsi tous les êtres vivants partagent des intérêts communs comme la volonté de ne pas souffrir et de ne pas mourir.

Le biocentrisme étend le statut de sujet moral à toute entité vivante. Goodpaster (1978) souligne que les arbres et les plantes en général avaient des intérêts à demeurer en vie et que les intérêts de ces êtres vivants dénués de sensibilité devaient être respectés quoi qu'il arrive.

Le biocentrisme comme le pathocentrisme, bien qu’ils remettent en cause l’anthropocentrisme, restent tributaires d’une approche individualiste de la considérabilité morale. On ne s’intéresse ici qu’à des individus sans subjectiver les entitées englobantes. Or la protection de la biodiversité s’intéresse surtout à des entités supra-individuelles, comme les espèces ou les écosystèmes. Les tenants de l’écocentrisme invitent à prendre en compte dans la délibération morale ces entités globales.

L’écocentrisme se subdivise en deux courants :

L’éthique de la terre, portée par Aldo Léopold (1887-1948) , forestier lui aussi. Pour reprendre ses mots il s’agit de « penser comme une montagne » afin d’appréhender un membre d’un écosystème, non plus comme un être isolé mais comme une entité faisant partie d’un tout.

« une chose est bonne quand elle tend à préserver l’intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique »

Aldo Léopold

La Deep Ecology décrite par son fondateur Arne Naess en 1973 dans Le mouvement écologique superficiel et le mouvement profond

« Le droit de toute forme de vie à vivre est un droit universel qui ne peut pas être quantifié. Aucune espèce vivante n'a plus de ce droit particulier de vivre et de s'étendre qu'une autre espèce »

Arne Naess

Non loin de ces réflexions, en Amérique du Nord nous pensons aussi à George Perkins Marsh qui, avec Man and Nature (1864), a écrit sur les effets destructeurs de l'Homme sur son environnement. La thèse de Marsh est en décalage avec les discours naturalistes dominants, selon lesquels les actions humaines sont positives. En effet les nombreuses sociétés savantes qui les accueillent valorisent la collecte et la collection, l’inventaire des richesses faunistiques et floristiques, la recherche des causes de la distribution géographique des plantes, mais intègrent rarement le facteur humain dans leurs travaux. Selon Marsh, il est temps de mettre un frein à la déforestation qui entraîne la désertification. Il prend alors l’exemple désastreux du pourtour méditerranéen. Dans cette œuvre majeure, Marsh voulait montrer qu’

« alors que [d'autres] pensent que la terre a fait l'homme, c'est en fait l'homme qui fait la terre »

Man and Nature, 1864

En conséquence, il a averti que l'Homme pourrait se détruire lui-même et détruire la Terre si nous ne restaurons pas et ne maintenons pas les ressources mondiales et ne sensibilisons pas à la conséquences de nos actions. C'est l'un des premiers travaux à documenter les effets de l'action humaine sur l'environnement et il a contribué au lancement du mouvement de préservation moderne.

En effet à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, avec l’émergence des connaissances de l’écologie, les modalités de préservation de la faune et de la flore ont rapidement évolué. Le végétal et l’animal vivant en interaction avec leur milieu, il ne suffisait plus de les protéger. Pour préserver une espèce, il fallait préserver son habitat et donc l’ensemble de son aire d’implantation en formant de véritables zones de préservation.

John Muir, un écrivain américain du XIXème qui fut l'un des premiers naturalistes modernes et militant de la protection de la nature. Ses lettres, essais, et livres racontent ses aventures dans la nature et la vie sauvage, notamment dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie. Son action a contribué à sauver la vallée de Yosemite et d'autres espaces sauvages. Le Sierra Club, qu'il a fondé, est à ce jour une des plus importantes organisations de protection de l'environnement des États-Unis. Muir se confrontera à Pinchot, un autre grand leader du mouvement conservateur à propos d’une déclaration encourageant les pâturages de moutons dans les réserves forestières. Ce clivage philosophique s'étend, et divise le mouvement conservateur en deux camps : les « préservateurs », menés par Muir, et le camp de Pinchot, qui garde le terme « conservateur ». Muir est profondément opposé à la commercialisation de la nature. Il argumente en faveur de la préservation des ressources pour leur valeur spirituelle ; Pinchot voit la conservation comme un moyen de gestion intelligente des ressources du pays. Les deux hommes s'opposent sur l’approche visant à protéger la Nature et sur l'exploitation des ressources naturelles, y compris sur la déforestation.

Par ailleurs cette déforestation est abordée côté russe par Tchekhov, dès 1897.

« Tu peux chauffer tes cheminées avec de la tourbe et construire tes hangars en pierre. Enfin, coupe les bois par nécessité ; mais pourquoi les détruire ? Les forêts russes craquent sous la hache. Des milliards d’arbres périssent. On détruit la retraite des bêtes et des oiseaux. Les rivières ont moins d’eau et se dessèchent. De magnifiques paysages disparaissent sans retour. Tout cela parce que l’homme paresseux n’a pas le courage de se baisser pour tirer de la terre son chauffage. […] Il faut être un barbare insensé pour brûler cette beauté dans la cheminée, détruire ce que nous ne pouvons pas créer. […] Il y a de moins en moins de forêts..»

Oncle Vania, 1987, le médecin Astrov

Bien que Tchekov évoque des solutions à la déforestation, la tourbe, issue des tourbière, n’en est pas une en soi. C’est une matière organique fossile qui séchée devient un combustible. L’extraction de ces “forêts souterraines” a été l'une des causes de disparition ou dégradation de nombreuses zones humides. Récemment une initiative mondiale pour les tourbières a été créé en 2021. Un rapport de l’ONU précise :

« Les tourbières sont présentes dans plus de 180 pays, mais nous commençons seulement à comprendre le rôle qu’elles jouent à la fois dans le changement climatique et dans nos efforts pour limiter ses effets. Si elles couvrent moins de 3 % de la surface de la Terre, elles constituent la plus grande réserve terrestre de carbone organique. Elles stockent en effet deux fois plus de carbone que les forêts mondiales. De fait, les tourbières drainées ou brûlées libèrent des gaz à effet de serre, des émissions qui représentent 5 % du budget carbone mondial. Ce premier rapport publié par l’Initiative mondiale pour les tourbières met l’accent sur le danger que représente pour le climat la menace que l’agriculture, la foresterie, l’extraction des ressources et le développement des infrastructures font peser sur les tourbières. »

De la fumée sur l’eau – lutter contre les menaces mondiales liées à la destruction et à la dégradation des tourbières, 2017, Évaluation du PNUE

Finalement, en parallèle aux découvertes scientifique, à la réflexion éthique, au sentiment de Nature dans les écrits, une politisation de l’écologie apparait dans certains mouvements politiques. La déforestation, comme les autres impacts de l’humain sur son environnement sont de plus en plus visible en ce début de XIXème siècle et participent à cette politisation de l’écologie. Tout cela en pleine révolution industrielle et consolidation du capitalisme en occident.

Par la suite ce modèle économique se diffusera au niveau mondial, porté par le libéralisme et le progressisme en occident et le capitalisme d’état en URSS, et continuera donc d’aggraver la domination de l’humain sur la Nature. Cela alimentera des pensées écologiques, des théories critiques et des mouvements toujours plus nombreux et conscients de l’impératif de revoir les paradigmes modernes. Et c’est ce que nous vous présenterons la semaine prochaine pour la suite de cette série sur l’histoire de l’écologie occidentale, avec un article dédié à l’essor de la conscience et des mouvements écologiques à partir des années 50.

Pour ne pas rater la suite vous pouvez vous abonner à la newsletter ⬇️

Et pour soutenir notre travail vous pouvez partager l’article ⬇️

A la semaine prochaine,

Portez vous bien,

Lunaï et Jean