4. Une histoire de l'écologie occidentale (4/5)

Le XXIème siècle partie 1 : Sciences et institutionnalisation de l'écologie

Bonjour et bienvenu.e, pour le quatrième article de cette série sur l’histoire de l’écologie. Ici Lunaï et Jean du Tourmentin, nous sommes ravis de poursuivre cette aventure avec vous.

La semaine dernière nous avons évoqué comment, à la fin du XXème siècle, différents mouvements s’étaient créés en opposition aux avancées du capitalisme, de la domination et de la destruction des écosystèmes qu’il engendre, et comment s’était massifié la prise de conscience écologique en occident.

Dans les deux derniers articles de cette série, nous nous concentrerons sur une période plus contemporaine de l’histoire de l’écologie. Pour le premier d’entre eux nous vous proposons d’explorer la place de la science et l'institutionnalisation de l’écologie.

Pour lire ou relire les articles précédents, cliquez sur le bouton ci-dessous, sinon bonne lecture 😉

« l’écologie est subversive, car elle met en question l’imaginaire capitaliste qui domine la planète. Elle en récuse le motif central selon lequel notre destin est d’augmenter sans cesse la production et la consommation. Elle montre l’impact catastrophique de la logique capitaliste sur l’environnement naturel et sur la vie des êtres humains »

Cornelius Castoriadis

Au XXIe siècle, l'écologie a pris une ampleur considérable avec en tête d’affiche le dérèglement climatique.

A la suite des événements de la fin du XXème, que nous avons décrit dans l’article précédent, l’institutionnalisation de l’écologie se poursuit. Au niveau international, avec les COP qui prennent de l’importance, et au niveau national avec des plans de transformation et d’investissement dans les puissances occidentales. Ces dernières imposent une vision dépolitisée de l’écologie et une démarche techno-solucionniste pour répondre au défi climatique.

Un autre phénomène met en lumière la globalisation de l’écologie : elle rentre dans le privé, dans les entreprises, avec les notions de RSE, de durabilité et de greenwashing. Les étudiants quant à eux réclament une meilleure formation sur ces enjeux.

Dans le même temps, les scientifiques du système Terre proposent de nouveaux cadres conceptuels et continuent d’affiner la compréhension que nous avons du fonctionnement de notre maison commune ainsi que des dommages commis. C’est ce par quoi nous commencerons aujourd’hui.

I. Recherche scientifique au XXIème siècle

Systémique

« Ces dernières années ont vu un renouveau des approches systémiques de la durabilité, qui s'appuient sur les travaux antérieurs d'universitaires tels que Meadows. »

Leach, Scoones & Stirling, Dynamic Sustainabilities, 2010

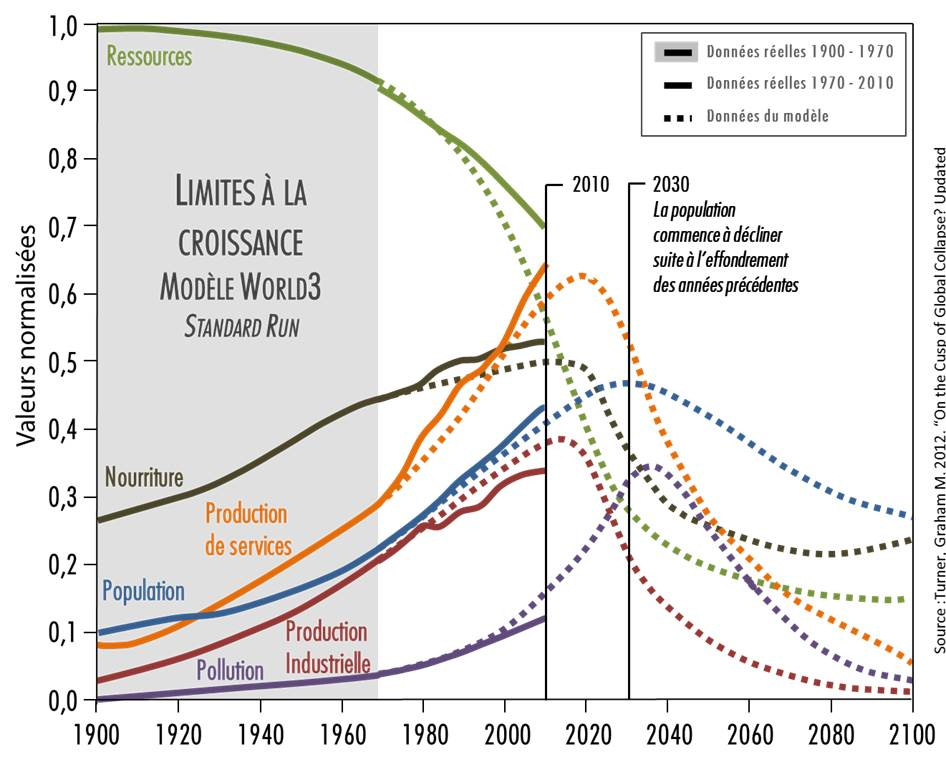

Nous avions évoqué dans le deuxième article de cette série le rapport Meadows et son retentissement dans les années 70. La citation d'introduction témoigne du regain d’intérêt, dans les années 2000, pour les approches systémiques qu’avait popularisé les auteurs du rapport. Le livre posthume de Donella Meadows, Thinking in Systems publié en 2008, contribue à répandre les principes de cette approche à un public plus large. Elle explique dans cet ouvrage sa définition d’un système :

« Un système est un ensemble d'éléments interconnectés qui est organisé de manière cohérente afin de réaliser quelque chose. Si l'on examine attentivement cette définition, on constate qu'un système doit être composé de trois types d'éléments : des éléments, des interconnexions et une fonction ou un objectif »

Les approches systémiques sont des manières d’étudier les phénomènes en les considérant comme des systèmes et en étudiant les relations entre les entités qui composent celui-ci. Ce mode de pensée s’oppose à la pensée analytique cartésienne qui découpe le système pour en analyser les différentes parties en silos. L’avantage de ces approches est qu’elle permet de rendre compte des interconnexions, des rétroactions positives et négatives, des effets en cascades, des paradigmes et objectifs des systèmes. Cette approche s’avère particulièrement pertinente (pour ne pas dire indispensable) pour étudier des systèmes complexes tels que le système socio-économique ou le système Terre.

Ainsi au cours des années 2000-2010, des figures importantes de l’écologie telles que Kate Raworth ou Pablo Servigne rendent compte de l’influence des Meadows dans leurs travaux. Côté français Edgar Morin développe depuis les années 70 son approche de la complexité et nous invite en 2014 à changer l’éducation en ce sens dans son livre “Enseigner à vivre. Manifeste pour changer l’éducation”.

Ces approches, qui au-delà d’être des outils sont un changement de nature épistémologique, ont poursuivi leurs chemins. Une étude récente rappelle la nécessité de les mobiliser notamment pour étudier le système Terre :

« La durabilité du système Terre ne peut être abordée efficacement sans reconnaître sa dynamique globale et ses interconnexions, ce qui souligne l'importance des recherches en cours dans le domaine de la science du système Terre. La soutenabilité planétaire et humaine dépend de la compréhension qu'ont les citoyens du fonctionnement systémique, holistique, complexe et adaptatif de la Terre. Malgré les avancées significatives de la recherche dans le domaine de la SST, cette perspective holistique reste relativement nouvelle, ce qui fait qu'elle n'est pas familière pour la plupart des citoyens. »

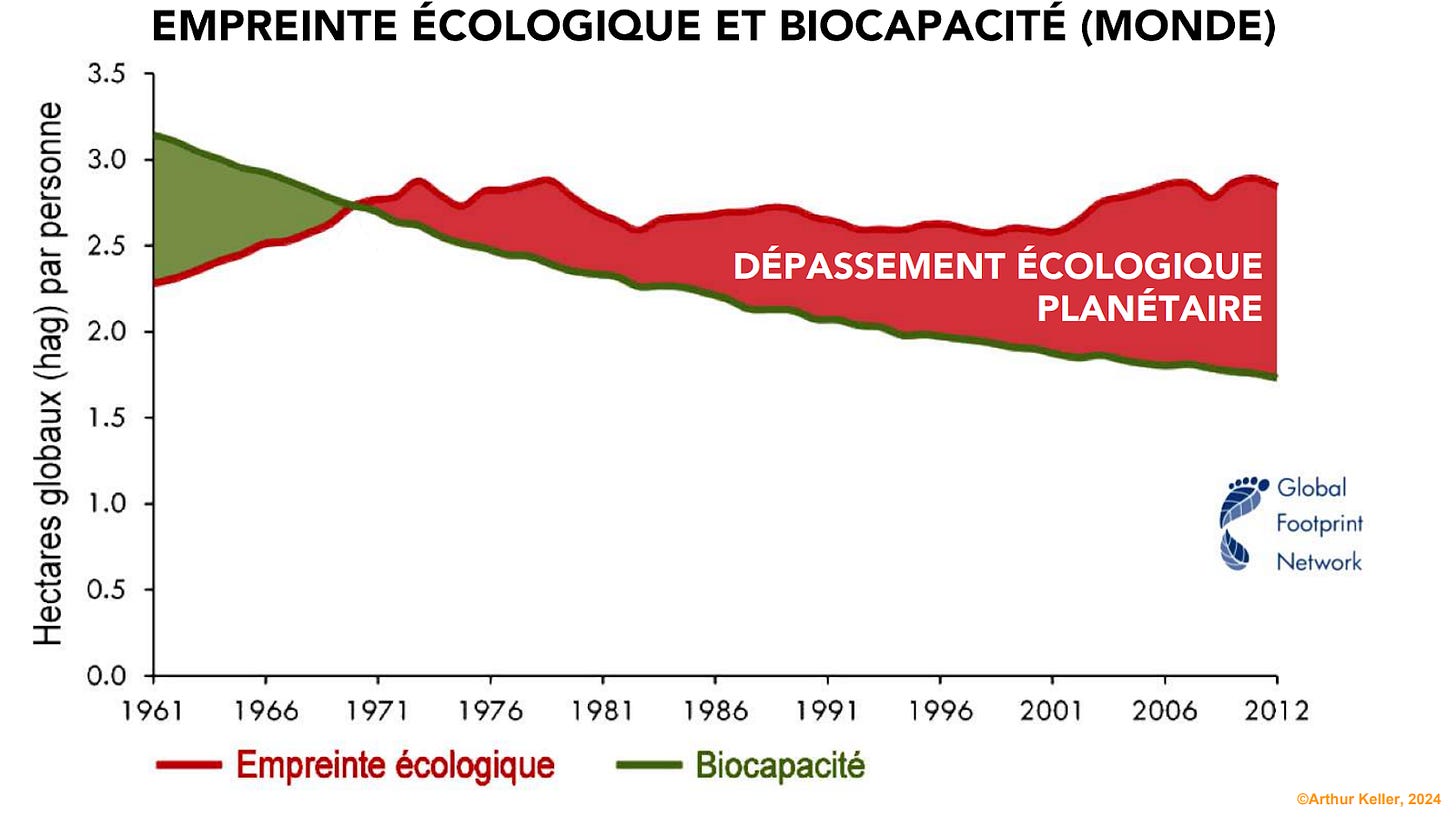

Biocapacité / empreinte écologique

A la suite du rapport Meadows, qui a mis en exergue les limites de notre planète, le Global Footprint Network publie depuis 2003 des données sur deux indicateurs agrégés : la biocapacité et l’empreinte écologique. Le premier décrit la capacité écologique d’un territoire à soutenir la vie humaine. C’est la limite à ne pas dépasser, représentée par la courbe verte sur le graphique ci-dessous. Le deuxième est son pendant négatif et quantifie l’emprise humaine sur un territoire, en rouge sur le graphique. Si l’empreinte écologique dépasse la biocapacité c’est que l’on puise plus que ce que le territoire peut fournir, on dépasse donc les limites écologiques et en conséquence la biocapacité baisse. Ces deux indicateurs servent de base au fameux “jour du dépassement”. Celui où l'humanité a consommé toute la biocapacité que peut fournir la Terre sur une année. Ces deux indicateurs malgré leurs imperfections permettent de présenter l’enjeu de manière simple, il faut que la courbe rouge passe sous la courbe verte.

Grande accélération

En 2004 sort également une autre étude très importante : Global Change and the Earth System: A Planet Under Pressure ou plus simplement l’article de la “Grande Accélération” dont nous avons fait mention dans le deuxième article de cette série. Cette étude met en évidence l’accélération brutale des changements de nombreux paramètres du système Terre depuis 1950. Une accélération due à une évolution similaires dans nombre de paramètres socio-économiques (voir les graphiques de l’article 2). Les auteur.ice.s écrivent :

« Les interactions entre les changements environnementaux et les sociétés humaines ont une histoire longue et complexe qui s'étend sur plusieurs millénaires, mais elles ont fondamentalement changé au cours du siècle dernier. Les activités humaines sont aujourd'hui si répandues et si profondes qu'elles modifient la Terre d'une manière qui menace le système même de maintien de la vie dont l'homme dépend »

Limites planétaires

5 ans plus tard l’équipe menée par Johan Rockstrom publie son article “A safe operating space for humanity”. Celui-ci détaille 9 processus planétaires identifiés comme essentiels pour garantir les conditions de vie des populations humaines. On les connaît sous le nom de Limites planétaires ou Frontières planétaires. Ce cadre conceptuel à deux objectifs :

Identifier les paramètres et processus terrestres qui permettent à l’humanité de prospérer, de vivre dans un écosystème sûr.

Définir pour chacun de ces paramètres une limite à ne pas dépasser afin d’éviter tout changement environnemental aux conséquences délétères, et si cela est possible, quantifier l’état actuel de ces processus.

Au fur et à mesure des années, la recherche a permis de quantifier toutes les limites, d’affiner les critères et de réviser les paramètres à mesurer. L'évolution sur les trois actualisations, que vous pouvez observer sur l’image ci-dessous, n’est donc pas exclusivement dû à l’impact grandissant de l’humain entre 2009 et 2023.

Il n’en reste pas moins que la situation est aujourd’hui alarmante, 6 limites sur 9 sont franchies :

Changement climatique

Effondrement de la biodiversité

Changement d’affectation des sols (déforestation)

Nouvelles entités (pollutions chimiques, pesticides, métaux lourds, atomes radioactifs)

Cycles de l’eau

Cycles de l’azote et du phosphore

Au moment de la mise à jour de 2023, Johan Rocktröm met en garde :

« Cette mise à jour des limites planétaires dépeint clairement un patient qui ne va pas bien, car la pression sur la planète augmente et des limites vitales sont franchies. Nous ne savons pas combien de temps nous pourrons continuer à transgresser ces limites essentielles avant que les pressions combinées n'entraînent des changements et des dommages irréversibles »

Climat

Parmi ces neuf limites planétaires, celle qui prend le plus de place au XXIème siècle dans les pays occidentaux est le dérèglement climatique. Comme nous l’avions mentionné la semaine dernière, les évolutions du climat sont très bien documentées et les synthèses du GIEC permettent de présenter les analyses scientifiques sur la question à un public large. Si lors du premier rapport en 1990 les scientifiques affirmaient que le réchauffement observé était de l’ordre du réchauffement prévu par la hausse des émissions, ils mentionnaient aussi la possibilité d’une variabilité naturelle du climat pour expliquer tout ou partie du réchauffement observé. La prudence scientifique était de mise sur le caractère anthropique du réchauffement. Ce n’est qu’à partir du troisième rapport, en 2001, que la mise en cause de l’humain commence à s’affirmer et que le dérèglement climatique commence à prendre plus de place dans l’espace médiatique et politique. Le lien de causalité entre activités humaines génératrices d’émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique observé était qualifié de “vraisemblable” en 2001. Pour le rapport suivant, en 2007, Achim Steiner le directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Environnement s’exprimait en ces termes :

« Les responsables politiques attendaient une preuve scientifique. Cette preuve est à présent sur la table”. Il ajoute que ceux qui tardent à agir “seront considérés comme irresponsables dans les livres d'histoire »

Enfin en 2021, le GIEC affirme dans l’AR6 que :

« Il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, l’océan et les terres. Des changements généralisés et rapides se sont produits dans l'atmosphère, l’océan, la cryosphère et la biosphère »

Un consensus scientifique clair sur le caractère anthropique du dérèglement climatique est donc relativement récent. Mais, comme nous l’avons évoqué dans le premier article de cette série, le rôle du CO2 est déjà identifié depuis 1896 dans un article de Svante Arrhenius et les compagnies pétrolières comme Total et Exxon avaient connaissance de l’effet potentiellement catastrophique de la combustion des énergies fossiles à large échelle dès le début des années 70.

« Nous montrons que le personnel de Total a été averti du risque de réchauffement climatique catastrophique lié à ses produits dès 1971, qu'il a été mieux informé sur la question dans les années 1980, qu'il a commencé à semer le doute sur les fondements scientifiques du réchauffement climatique à la fin des années 1980 et qu'il a finalement adopté, à la fin des années 1990, une position consistant à accepter publiquement la science climatique tout en promouvant des politiques de retardement ou des politiques périphériques au contrôle des combustibles fossiles »

Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta, “Early warnings and emerging accountability: Total’s responses to global warming, 1971–2021”

Peu à peu les lobbys du secteur pétrolier auraient alors délaissé les traditionnels discours niant l'existence du réchauffement climatique pour déployer à la place d’autres narratifs contre la transition énergétique et les politiques de réduction des énergies fossiles. Par exemple :

Le "scepticisme sur les solutions", visant à décrédibiliser les solutions alternatives aux énergies fossiles ou à exagérer les difficultés liées à la transition énergétique, afin de soutenir le statu quo énergétique mondial.

L'”accessibilité et la sécurité énergétique", que l’on peut illustrer par le discours du PDG du pétrolier français TotalEnergies, Patrick Pouyanné, qui estimait fin 2024 qu'il fallait continuer à investir dans le pétrole et les énergies fossiles "pour éviter que les prix n'explosent".

Selon InfluenceMap, entre la signature de l'accord de Paris, en 2015, et 2019, les cinq plus grosses compagnies pétrolières ont dépensé près d'un milliard de dollars pour influencer les politiques climatiques en leur faveur.

Encore aujourd’hui, des climato-sceptiques continuent de nier l’existence du changement climatique ou son origine anthropique. A la fin des années 2000, le phénomène prend de l’ampleur. En France, les affirmations climato-dénialistes de Claude Allègre, politique et géochimiste, ou de Vincent Courtillot, géophysicien, sont mises sur le même plan que celles des climatologues. En 2009, le “Climategate”, une affaire orchestrée par des milieux climato-sceptiques dénoncent un manque de déontologie des experts du GIEC. En 2012, c’est Donald Trump, futur président des Etats-Unis, qui qualifie le réchauffement climatique d’invention chinoise.

« Le concept de changement climatique a été créé par et pour les Chinois dans le but de rendre l’industrie américaine non-compétitive »

Donald Trump, 2012

Le travail de sape des climato-sceptiques instille le doute dans les esprits de nombreux citoyens, qui considèrent toujours le changement climatique comme une opinion et non comme un fait. Pour comprendre les nuances de ce phénomène nous vous renvoyons à cette enquête de Parlons Climat.

Malgré ces attaques, les analyses du GIEC sont assez unanimes, par contre l’IPBES l'organisme cousin pour la biodiversité n’est pas exempt de critiques notamment à cause des influences extérieures qui conduiraient à minimiser le rôle des pesticides dans l’extermination de la biodiversité. Pour aller plus loin, nous vous conseillons cet article de La Corneille.

Mais les scientifiques peuvent, eux aussi, tomber dans le rouage des lobbys. En 1992, par exemple, des centaines de scientifiques et intellectuels, signent l'appel de Heidelberg.

« Par son ampleur, par le nombre et le prestige des personnalités enrôlées à leur insu, par l'effet qu'elle a eu dans la structuration du débat public, c'est sans doute l'une des plus brillantes opérations de communication jamais menées »

Stéphane Foucart, “L'appel d'Heidelberg, une initiative fumeuse”, Le Monde, 16/06/12

Ce texte-tribune est présenté comme une grave mise en garde des savants, enjoignant les dirigeants réunis à Rio à la plus grande méfiance face aux défenseurs de l'environnement animés par une "idéologie irrationnelle qui s'oppose au développement scientifique et industriel". Cette motion met en lumière le rôle des lobbys et la bataille politique entre le mythe du “progrès” (et son histoire, qui se confond avec l’histoire de l’humanité depuis l’avènement de la modernité) et le discours écologiste. Le développement, rappelons le, est aussi une idéologie. L'appel d'Heidelberg est en réalité le résultat d'une campagne habilement orchestrée par un cabinet de lobbying parisien lié de près aux industriels de l'amiante et du tabac.

« Aujourd’hui, je re-signerais l’appel d’Heidelberg, mais avec quelques nuances. Il s’agissait d’un appel à la raison : il faut insuffler de la rationalité, se baser sur des données aussi solides que possibles et non se laisser porter par l’émotion. Mais l’opposition d’alors entre les scientifiques signataires et les écologistes s’est estompée »

Jean-Marie Lehn (Prix Nobel de Chimie 1987), 2002, Libération

Scientifiques

Malgré des avancées scientifiques notables, nous ne constatons pas à ce jour l’enclenchement d’une grande transformation collective permettant de réduire les pressions de l’humain sur son environnement. Face à cela, l'inquiétude et la colère grimpent chez les scientifiques, qui connaissent mieux que quiconque les conséquences délétères qui se présentent, et qui constatent au quotidien le gap toujours plus grand entre ce qui devrait être fait et ce qui est concrètement fait. Une étude psychologique de 2024 a d’ailleurs démontré des “impacts émotionnels significatifs associés au fait de travailler en tant que scientifique du climat”.

En parallèle, et sûrement en partie en réponse à cette détresse émotionnelle, on observe une politisation plus importante de certains scientifiques. Depuis 2020 le mouvement “Scientists Rebellion” rassemble ces scientifiques lassés de l’inaction et souhaitant donner de la voix à leurs conclusions. Constatant l'inefficacité des méthodes employés jusqu’à récemment (rédaction d’articles, sensibilisation, conseil aux décideurs…), ils décident de passer un cap en organisant des actions de désobéissance civile dans le but de montrer la gravité qu’ils ressentent. Sur la première page de leur site on peut lire :

« Les scientifiques ont passé des décennies à rédiger des documents, à conseiller les gouvernements, à informer la presse : tout a échoué. Quel est l'intérêt de documenter de manière toujours plus détaillée la catastrophe à laquelle nous sommes confrontés, si nous ne sommes pas prêts à faire quelque chose pour y remédier ? »

« Nous nous dirigeons actuellement vers un effondrement de la civilisation. Nous devons passer en mode d'urgence climatique en tant que société »

Une question se pose alors : le scientifique peut-il être militant ? Voir cette vidéo de l’Argumentarium - Scientifique ou militant : faut-il choisir ? pour des éléments de réponses.

Nous pouvons noter que face à la hausse de l’engagement des universitaires dans le débat public, certaines universités et lieux de recherches ont réagi :

« Il n’y a pas d’incompatibilité de principe entre, d’un côté, l’engagement public du chercheur et, de l’autre, les normes attribuées ou effectivement applicables à l’activité de recherche »

Comité d’éthique du CNRS, le COMETS

« Il n’y a pas d’incompatibilité de principe entre science et militantisme »

Augustin Fragnière, coordinateur du groupe de travail sur l'engagement des universitaires dans le débat public à l’UNIL - Lausanne

Sciences sociales et politiques

Comme en atteste l’ouvrage “Les sciences sociales de l’environnement” :

« Les études sociologiques concernant l’environnement sont entrées dans une autre phase suite à la publication du rapport Brundtland et à un intérêt nouveau pour les dimensions humaines des changements globaux — leurs causes anthropiques et leurs impacts sociaux, entre autres »

Dumas, Brigitte, et al. Les sciences sociales de l’environnement, 1999

Mais si les recherches en sciences sociales et politique concernant l’environnement commencent à prendre de l’ampleur, on constate tout de même que :

« Avec la médiatisation des affaires et des problèmes environnementaux, on assiste à une normalisation de la question environnementale en sociologie et sciences politiques. [...] Cependant, l’environnement reste surtout traité au prisme des catégories légitimes de la sociologie – risque, mobilisation sociale, argumentation…– au lieu de faire l’objet d’une construction conceptuelle innovante et partagée autour des interactions entre l’homme et le milieu »

Bernard Kalaora et Chloé Vlassopoulos, Pour une sociologie de l'environnement, 2013

Ainsi, au XXème siècle la recherche en sciences humaines, sociales et politiques s’attèle à comprendre l'accueil de l’écologie dans les milieux sociaux, les dynamiques de changement globaux et les processus de transformation écologique des sociétés. Elle mobilise de nombreux champs disciplinaires : sociologie, psychologie, philosophie, économie, sciences politiques, histoire, anthropologie.

Entre autres publications nous pouvons citer (liste personnelle et non exhaustive) :

La revue Nature, Science, Sociétés (publications depuis 1993)

Ulrich Beck – La société du risque (2001)

Tim Jackson – Prosperity without Growth (2009)

Sophie Dubuisson Quellier – La consommation engagée (2009)

Bruno Latour – Où atterrir ? Comment s’orienter en politique (2017)

Future Earth – Our Future on Earth (2020)

Alexandre Monin – Politiser le renoncement (2023)

Jean-Baptiste Comby – Ecolos, mais pas trop…(2024)

Les travaux récent de Théodore Tallent

Les recherches en sciences “dures” et en science humaines et sociales vont main dans la main : les premières nous informent sur l’état du système Terre, ses “limites” et sur “ce qui devrait être fait”, les secondes nous informent sur le tissu social dans lequel doivent se matérialiser les transformations écologiques, sur “ce qui peut être fait”. La systémique peut intervenir ici pour résoudre le problème de la compartimentation des domaines de recherche et dessiner une approche globale.

Apport de la science et débat politique

La recherche scientifique a donc contribué au XXIème siècle à poser des consensus clairs sur l’impact de l’humain sur son environnement et a introduit des cadres conceptuels permettant de mieux appréhender nos relations avec l’environnement. Et elle continue d’alimenter chaque année nos connaissances sur le système Terre et sur le rapport de la société à l’écologie. Pensez au PFAS, une famille de molécules dont la quantification dans l'environnement et les risques associés étaient relativement mal connus il y a encore quelques années. Aujourd’hui ils sont présent dans le débat public, notamment grâce à la recherche scientifique récente sur le sujet : Toxicological Profile for Perfluoroalkyls (2021), A global inventory of PFAS emissions from manufacturing and use (2023), Prenatal and early-life exposure to PFAS and ADHD symptoms in children (2024), etc…; et par la médiatisation associée : Les Décodeurs du Monde, Camille Etienne, Collectif StopPFAS pour ne citer qu’elles et eux.

Les informations scientifiques et leur vulgarisation alimentent le débat politique et devraient permettre de prendre des décisions éclairées. Cependant la transformation écologique de la société est en soi un enjeu de redistribution des rapports de pouvoir et de puissance économique entre nations et entre entreprises privées. On constate alors de plus en plus clairement une opposition difficilement conciliable entre la “réalité économique” et la réalité physique du monde. Trump tranche ce débat frontalement en s’attaquant avec virulence à la recherche car celle-ci remet en cause le statu quo. Christophe Cassou, climatologue français et co-auteur du dernier rapport du GIEC évoque lui un :

Un point plus enthousiasmant est l’essor français des ateliers de sensibilisation, depuis la fin des années 2010, qui permet de créer des espaces pour que chacun s’approprie les conclusions scientifiques et puisse les utiliser pour débattre des orientations politiques à prendre.

II. Institutionnalisation de l’écologie au XXIe siècle

Diplomatie et négociations internationales

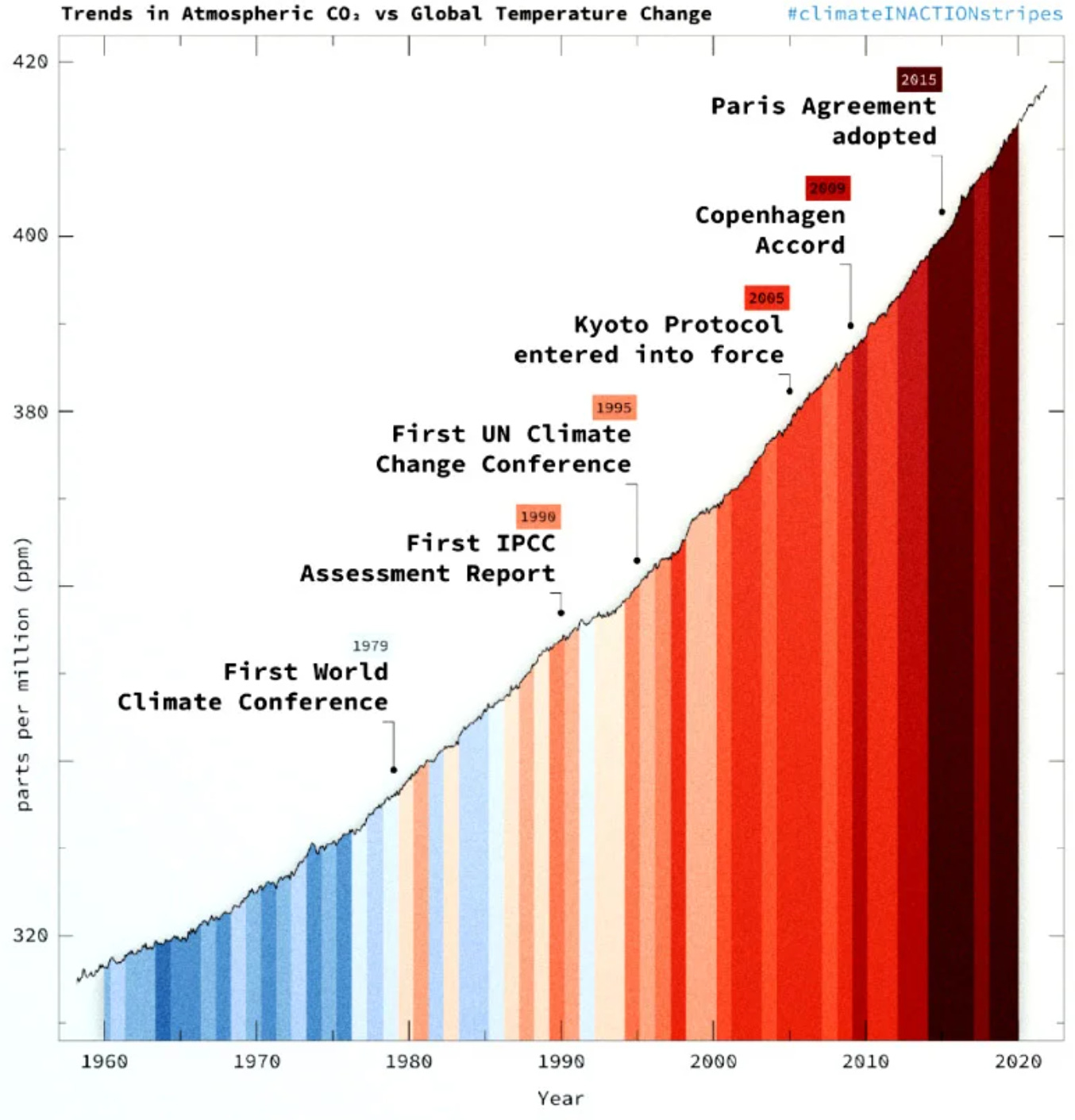

Comme nous l’avons vu dans les articles précédents, la science a contribué à mettre l’écologie à l’agenda politique international. La semaine dernière nous nous étions arrêtés aux rassemblements internationaux du début des années 2000 : sommet de Johannesburg et entrée en vigueur du protocole de Kyoto, respectivement en 2002 et 2005.

Au cours du XXIème siècle les sommets internationaux se poursuivent notamment avec les COP, qui seront les rendez-vous annuels de la diplomatie environnementale. Parmi les plus notables, par ordre chronologique, nous pouvons citer :

la COP15 de Copenhague de 2009, qui cristallisait beaucoup d’espoir notamment après la publication du 4ème rapport du GIEC sorti deux ans auparavant, mais s’est plutôt soldé par un mise en évidence des rapports de force bloquants.

le Sommet de Rio de 2012, qui marque le lancement du concept d’Objectif de Développement Durable s’appuyant sur les objectifs du Millénaire adoptés par l’ONU en 2000.

La Déclaration de New York sur les Forêts de 2014, visant à stopper la déforestation d’ici 2030.

La COP21 de Paris de 2015, où l’accord historique de Paris fixe un objectif commun mais sans contrainte, d’un réchauffement maximum en 2100. Les fameux 1,5 et 2 degrés de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle.

La COP15 Biodiversité de 2022, qui propose le cadre mondial pour la biodiversité avec la règle 30x30 : 30% des espaces terrestres et océaniques protégés d’ici 2030.

Le traité international de protection de la haute mer adopté à l'ONU en 2023

Le traité mondial contre la pollution plastique (en cours de négociation)

A l’inverse d’une tendance vers plus de systémique dans le milieu scientifique, ces différents sommets traitent chacun d'une thématique particulière et témoignent d’un traitement des enjeux environnementaux en silos. L’initiative onusienne OneHealth quant à elle cherche à promouvoir une approche holistique en considérant la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale comme faisant partie d’un tout inséparable. Cela représente une des rares initiatives à développer une approche plus systémique des enjeux environnementaux.

Ces sommets sont fortement critiqués pour leur inefficacité, en premier lieu par les scientifiques dont les recherches sont censés guider les négociations. Sur la page d’accueil de Scientists Rebellion on peut trouver ce graphique éloquent, montrant l'augmentation de la concentration en CO2 dans l’atmosphère.

Les prises de décisions à l’unanimité et l’absence d’accords contraignants sont deux facteurs explicatifs de l’échec des négociations internationales. Stefan C. Aykut en conclut :

« En matière de climat, ce décalage est patent : nous l’avions décrit comme un « “schisme de réalité” (Aykut & Dahan, 2014) entre une arène onusienne lente et procédurale, et l’accélération de tout un ensemble de phénomènes au cœur de la crise climatique, tels que l’extractivisme fossiliste, la globalisation économique et financière, et la généralisation d’un mode de vie occidental consumériste et insoutenable »

Néanmoins ces sommets sont un haut lieu de visibilisation des relations Nord/Sud et des inégalités entre les deux blocs. Les seconds, premières victimes du dérèglement climatique réclament des financements et la décarbonation des pays du Nord, premiers responsables de ce phénomène. A l’occasion de la COP27 en Egypte, Antonio Guterres, alors président de l’ONU, appelait à « reconstruire la confiance (entre Nord et Sud) et de rétablir l'ambition nécessaire ». Mais deux ans après, à la COP29 de novembre 2024, les débats piétinaient encore sur l’allocation d’un montant :

« L’un des sujets les plus épineux est celui du « combien », aussi appelé « quantum » par les diplomates. Les pays bénéficiaires ont d’ores et déjà joué leurs pions en avançant le chiffre de 1 300 milliards de dollars par an (environ 1 200 milliards d’euros). Autrement dit, treize fois plus que les actuels 100 milliards de dollars (95 milliards d’euros), fixés en 2009 »

Emmanuel Clévenot, COP29 : « La pire première semaine de l’histoire des COP »

Politiques nationales

Au niveau national, l’écologie est aussi devenue un enjeu central en politique, avec, par exemple, l’essor des partis Verts à travers le monde. En Europe, des partis comme Europe Écologie – Les Verts (France), les Verts en Allemagne ou le Parti Vert européen sont de plus en plus influents. Ils plaident pour des politiques basées sur le développement durable, la justice sociale et la transition énergétique. A la fin de l’année 1993 en France, les Verts sortent du ni, ni politique au moment où Dominique Voynet détrône Antoine Waechter à la tête du parti et met le cap à gauche.

Au niveau législatif, la France a inscrit en 2005 dix articles relatifs aux droits et devoirs du citoyens vis-à-vis de l’environnement dans sa Constitution. Le deuxième article de cette Charte de l’environnement dispose que « toute personne (civile ou morale) a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ». C’est aujourd’hui un sujet de bataille juridique important pour les militants écologistes qui souhaite obtenir une jurisprudence sur ce texte constitutionnel.

En 2008 et 2012 les lois Grenelle rendent obligatoire la réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) pour les plus grosses entreprises, les collectivités territoriales et les établissements publics. Le Greenhouse Gas Protocol (GHG) était lui rentré en vigueur en 2001 et proposait un protocole international visant à établir un cadre règlementaire pour mieux définir les émissions de gaz à effet de serre.

Ces lois marquent la troisième phase de la politique écologique française selon Pierre Lascoumes : la phase d’ouverture. Après les phases de fondation avec la création du ministère de l’environnement et de consolidation avec la création des agences périphériques (ADEME), la dynamique se poursuit en instaurant une procédure participative autour des questions écologiques incluant cinq collèges à travers un Grenelle de l’environnement : État, collectivités territoriales, patronat, syndicats et associations écologistes sont conviés.

La participation au Grenelle divise les associations environnementales. Seul la LPO, la FNE, la FNH, Humanité et Biodiversité, Ecologie sans frontière, Greenpeace France et le WWF sont invités à former un collège d’ONG. On comprend alors que l’ouverture de l’écologie est contrôlée et un « contre-Grenelle », organisé par les théoriciens de la Décroissance à Lyon en octobre 2007, réunit plus de 700 personnes : altermondialistes, écologistes et agriculteur.ice.s.

Malgré les conflits internes des ONGs et leur représentation plus politique que sociale, on peut dire à ce moment que l’écologie institutionnelle centralisée s’ouvre à d’autres formes d’institutions politiques et essaye d’intégrer l’environnement au cœur de la décision publique : intégration des coûts pour le climat et la biodiversité, et inversion de la charge de la preuve pour l’aménagement du territoire.

De plus le texte du Grenelle II prévoit de généraliser et simplifier les enquêtes publiques pour tout projet de réglementation ayant un impact environnemental. C’est le cas par exemple de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres, où des enquêtes publiques ont été réalisées en amont du projet. Malgré ces enquêtes et des avis défavorables (en 2021 les conseils municipaux de 13 des 26 communes sur le tracé de l’A69 y sont opposés) le projet commence en mars 2023. Cette même année plusieurs sondages sont commandités par les défenseurs et les opposants au projet autoroutier. Un mois après, une mobilisation à l'appel des Soulèvements de la Terre, de la confédération paysanne et d'Extinction Rebellion rassemble environ 8 000 militants écologistes. L’opposition au projet se matérialise de diverses manières : escalade d’arbres afin d’empêcher leur abattement (les écureuils sur le modèle de Julia Hill), grèves de la faim par une quinzaine de personnes. Thomas Brail, fondateur du GNSA et un des écureuils, entame une grève de la faim qui durera 24 jours. Les conclusions du rapporteur spécial des Nations Unies sur la façon dont les autorités tentent de déloger les « écureuils » de la Crem’Arbre (commune de Saïx) sont sévères :

« L’interdiction de ravitaillement en nourriture, les entraves à l’accès à l’eau potable et la privation délibérée de sommeil par des membres des forces de l’ordre, entrent dans le cadre de l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants, visée par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des obligations internationales de la France relatives à la Convention contre la torture des Nations Unies »

Michel Forst, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les Défenseurs de l’Environnement, Visite dans le Tarn, France, 22 – 23 février 2024

A la fin de l’année, Agir pour l'environnement commande un sondage à l'Ifop auprès d'un échantillon représentatif de la population du Tarn et de la Haute-Garonne qui montre que 61 % des sondé.e.s se disent favorables à l'abandon du projet. De plus, Une très large majorité (82 %) se disent favorables à l'organisation d'un référendum local visant à voter pour ou contre le projet d'autoroute.

Il est légitime alors de questionner l’utilité, l’indépendance et la manière dont sont menés les enquêtes lorsque l’on voit l’intensité de la contestation nécessaire pour que les militant.e.s et associations comme “La voie est libre” se fassent entendre et puissent prendre part aux décisions démocratiques.

A mesure que les préoccupations écologiques deviennent de plus en plus présentes dans le débat public, notamment grâce aux partis verts européens, des figures comme Emmanuel Macron ou Angela Merkel font de la transition énergétique et de la lutte contre le dérèglement climatique un élément central de leurs politiques. Des plans d’investissement et de transition voient alors le jour pour permettre de respecter les engagements de réduction d’émissions :

European Green Deal en Europe depuis 2019

Planification Écologique en France depuis 2023

La France a même organisé une convention citoyenne devant déboucher sur une proposition de loi permettant de satisfaire les objectifs de réduction des émissions. Malheureusement les propositions issus de la Convention Citoyenne pour le Climat ont été vidés de leur substance dans la loi Climat et Résilience de 2021. Lire cet article pour plus de détails.

En parallèle des campagnes incitatives sont lancées par les gouvernements, elles insistent sur les “éco-gestes” focalisant l’action contre le dérèglement climatique à un niveau individuel : “chaque geste compte” en France, “Ich tu’s” (“Je le fais”) en Allemagne, “Un petit geste vert” au Canada.

Sur ce point Clara Ruault pour la fondation Jean Jaurès écrit :

« Les comportements éco-responsables ne constituent pas des actions autonomes par lequel l’individu entrevoit une forme d’émancipation vis-à-vis de ce qu’Habermas, repris par Gorz, a appelé « colonisation du monde vécu », émancipation qui était au cœur de la politisation originelle de l’écologie et qui faisait ainsi voir son ancrage à gauche. Bien au contraire, les comportements individuels éco-responsables, ou « gestes citoyens », sont une nouvelle forme de fonctionnalisation des individus intégrés dans un système de préservation de la nature et de l’ordre établi qui en définitive leur échappe totalement. [...] Cette dépolitisation s’accompagne d’une invisibilisation de la préoccupation première d’une écologie politique et critique : l’émancipation individuelle et collective par l’abolition du détournement des outils de domination de la nature par l’homme en moyens de domination de l’homme par l’homme »

En plus de la dépolitisation des enjeux écologiques, les gouvernements occidentaux plaident pour une approche techno-solutionniste qui puisse soutenir la croissance tout en résolvant le problème du dérèglement climatique. Notre ministre de l’économie pendant sept ans, Bruno Lemaire déclarait en 2023 :

« La transition écologique est peut-être une chance économique unique pour le pays et l'UE de retrouver de la productivité, grâce aux innovations massives nécessaires »

Rappelons que le 8ème Objectif de Développement Durable, adopté comme les 16 autres en 2015 à la suite de l’agenda 21 et des 8 objectifs du millénaire, cherche à

« Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous »

Objectif 8. Accès à des emplois décents, ODD, Agenda 2030

Force est de constater que cette approche ne se montre pas satisfaisante pour respecter les engagements pris. Pour ne parler que du climat, “les émissions européennes de CO2 de l'UE ont diminué de 2,9 % en 2024, mais augmentent en dehors du secteur de l’énergie” ce qui met en péril l’objectif de réduction des émissions de -55% entre 1990 et 2030.

Plus récemment nous semblons faire face à un backlash écologique au niveau politique. En 2024 les partis écologistes ont perdu 19 sièges au parlement européen alors qu’en parallèle surgit un droite identitaire et une extrême-droite aux relents climatosceptiques. Selon Luis de Nadal Alsina (sociologue à l'université de Glasgow), ces partis "focalisent dorénavant leurs critiques sur les mesures prises par les gouvernements et sur les acteurs de la lutte contre le dérèglement du climat". Les écologistes pâtissent de cette offensive de l'extrême droite contre des mesures pro-climat en Europe. A Bruxelles, l'extrême droite s'est attaquée aux mesures du Pacte vert et la droite a aussi opéré un glissement sur le sujet. Des élus du PPE (coalition de droite) ont ainsi rejeté la loi européenne de restauration de la nature. Depuis cette la dernière élection, le pacte vert et la mesure de la CSRD sont remis en cause par ces formations politiques ; par exemple la fin de vente de voiture à moteur thermique en 2035 est constamment remise en question.

Outre-Atlantique la situation est relativement similaire. Les débats autour du Green New Deal porté par des figures comme Alexandria Ocasio-Cortez cristallisent les tensions sur la nécessité d'une transformation économique radicale pour s'attaquer aux inégalités sociales et environnementales tandis que l’Inflation Reduction Act permet, depuis 2022, de financer massivement les technologies de la transition énergétique.

Entre ces deux pôles mondiaux (Europe-USA) s'opère une bataille importante sur le reporting extra-financier. D’un côté, l’ISSB étatsunien qui propose une approche en simple matérialité (divulguer les informations susceptibles d’avoir un impact significatif sur la performance financière de l’entreprise), de l’autre la CSRD européenne qui vise la prise en compte aussi de l’impact des entreprises sur l’environnement et la société (double matérialité). Cette directive qui devait ouvrir la porte à la comptabilité écologique et sociale dans les entreprises est remise en cause aujourd’hui.

Entreprises

Des mesures comme la CSRD ou les plans d'investissement montrent que le politique influence le privé par la réglementation et la subvention. Ces deux points contribuent à l'institutionnalisation de l’écologie dans les entreprises aux XXIème siècle. Pour illustrer ce phénomène, nous nous concentrerons sur la France.

D’abord, des concepts théoriques et opérationnels, comme l’éco-conception, l’analyse du cycle de vie, l’économie circulaire ou le bilan carbone, voient le jour et prennent de l’importance. Pour donner un exemple, la méthode Bilan Carbone est créée en 2004 à l'initiative de l'ADEME et de Jean-Marc Jancovici et en 2015 la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose aux entreprises de plus de 500 employés d’effectuer leur bilan carbone. La mobilisation de ces concepts n’empêche pas les émissions mondiales de monter et le taux de circularité mondial de baisser, passant de 9,1% en 2018 à 7,2% en 2023 à cause de l’extraction croissante de minerais (d’après le circularity gap report).

On voit également fleurir des cabinets et initiatives spécialisés sur les enjeux écologiques : Carbone 4 est créé en 2007, BL évolution en 2011 et la Science-Based Target Initiative (SBTI) en 2015.

Pour mettre en place la fameuse transition énergétique, le XXIe siècle connaît une explosion d'innovations technologiques. Des initiatives comme la mobilité électrique, les énergies renouvelables et la biodiversité technologique (biomimétisme, agriculture durable) se développent. La transition énergétique se concrétise par des investissements massifs dans les énergies renouvelables et une montée en puissance de l’électromobilité, des villes intelligentes et des technologies de capture du carbone. Tout cela implique la création de nombreuses entreprises ou branches, spécialisées notamment dans les projets d’énergies renouvelables et de mobilités : Neoen (2008) et Twot (2011) pour ne citer que deux exemples. Mais on observe aussi en France un essor des coopératives : enercoop (énergie - 2005), sailcoop (transport - 2022), biocoop (alimentation - 2002), la NEF (banque - 1988) qui promeuvent des modèles économiques coopératifs pour faire face au enjeux écologiques. Cependant, malgré des avancées techniques et des gains d’efficacité, la question de la dépendance aux énergies fossiles reste un défi de taille.

Pour en sortir, des organisations telles que le Shift Project (création en 2010) et NégaWatt (création en 2011) proposent des plans de transformation et s'imposent comme des acteurs incontournables sur les sujets de transition écologique et énergétique. A l’international en 2021, l’Agence International de l’Energie (AIE) a publié son scénario « Net Zero by 2050 ». L’AIE envisage que

« la consommation mondiale d’énergie soit environ 8% plus faible en 2050 qu’aujourd’hui, tout en satisfaisant les besoins d’une économie deux fois plus importante et d’une population de 2 milliards de personnes supplémentaires ».

Au fur et à mesure, de plus en plus d’entreprises intègrent des objectifs ESG, créent des pôles RSE, écrivent des rapport de durabilité et pour un certain nombre, font du greenwashing. Cela témoigne de la dimension globale que prend l’écologie au cours du XXIème siècle : chaque entreprise doit se positionner et communiquer sur ce sujet.

En 2018 le cabinet Carbone 4, avec l’aide de cabinet partenaire, crée la Net Zero Initiative (NZI) qui vise à structurer et harmoniser les démarches des entreprises vers la neutralité carbone. Attention les expressions comme “entreprise neutre en carbone” ou “climate positive” sont souvent employées à tort. En réalité, la littérature scientifique est très claire sur la définition : le net zéro carbone ne peut être défini qu’à l’échelle planétaire. Une entreprise seule ne peut atteindre la neutralité carbone, mais elle peut y contribuer activement.

Depuis 2020, La NZI a été rejointe par des acteurs institutionnels tels que l’ADEME, le Ministère de la Transition Écologique, ainsi que par des entreprises et des experts du secteur. Ensemble, ils cherchent à redéfinir ce que signifie véritablement “contribuer à la neutralité carbone mondiale”.

Voici une sélection d’indicateurs pertinents pour mesurer la capacité d’une entreprise à contribuer à la neutralité carbone. On comprend que la NZI permet de passer à l’échelle collective pour une entreprise ayant déjà réalisée son bilan carbone, ayant définie ses objectifs à l’aide de la SBTI et la pilote grâce à la démarche ACT, pas à pas le plus souvent.

Des médias spécialisés sur les enjeux écologiques voient aussi le jour : Reporterre depuis 2007, Vert, le média depuis 2020, Blast depuis 2021. Sans oublier les nombreux podcasts : Greenletter Club (depuis 2020), Metabolism of Cities (depuis 2017), Chaleur Humaine (depuis 2022)...

Sur le volet de la sensibilisation nous pouvons relever les fresques du climat (et toutes les fresques amies) déployées en entreprise depuis 2018 et les parcours de Convention des Entreprises pour le Climat mise en place depuis 2020.

Autres mentions notables :

L’organisation de salons de professionnels dédiés à la transition écologique comme ChangeNow depuis 2017.

L’initiative Team for the Planet qui investit depuis 2019 dans des entreprises innovantes.

La création en 2020 du Printemps écologique, premier éco-syndicat français.

Formation académique

Cependant ces nouveautés dans le monde du travail tardent à trouver échos dans la formation. D’après une rapport de 2023 du RESES, 69% des étudiants disent vouloir être mieux formés sur les enjeux écologiques. Et pour cause, 62% d’entre eux n’ont pas de cours obligatoire sur ces enjeux. Par ailleurs 70% des jeunes étudiants soutiennent la cause écologique et 62% pensent qu’elle est la thématique sociétale la plus importante.

Symbole d’une volonté de changement venant d’une partie des étudiants et jeunes actifs, sort en 2018 le Manifeste pour un réveil écologique, signé aujourd’hui par plus de 30 000 étudiants. Ils y affirment leur “détermination à changer un système économique en lequel nous ne croyons plus”. Sociologiquement ces signataires sont souvent des étudiants de grandes écoles : ENS, Sciences Po, AgroParisTech, écoles d’ingénieurs et école de commerce. Ce sont par ailleurs dans ces écoles que des discours sur les enjeux écologiques ont été tenus lors des remises de diplôme pour dénoncer les manquements dans les formations et appeler à bifurquer vers des modes de vie et des emplois qui participent à l’émancipation collective et la soutenabilité écologique.

« "Nous comprenons ici tout le « potentiel politisant du risque », de la menace et de la catastrophe, décrit par Ulrich Beck. “L’incursion dans l’arène politique de ces étudiants, [..], notamment au sein des mouvements sociaux, est la reconnaissance que les solutions et moyens d’action ne sont pas que de l’ordre de la science et de la technique” (Quantité critique, 2023). Une fois le risque reconnu, alors il devient réel, et ce qui était considéré comme apolitique, tend à devenir politique ; la maquette pédagogique et les choix de financement des écoles, ou encore les choix de matière première, d’énergie, ou d’investissement, qui relevaient autrefois de la gestion d’entreprise. Cela pousse, […] ces jeunes élites engagées dans la lutte à assumer la conflictualité politique »

(Via) l’hypothèse centrale de la « modernisation réflexive » développée par Ulrich Beck dans la Société du risque (1986), l’auteur fait du risque, au même titre que la classe sociale l’étais autrefois, un facteur de réflexivité sur soi-même et sur la société. Selon lui, l’existence de menaces qui pèsent sur l’humanité, que la modernité allait démultiplier, implique une conscience et une gestion de plus en plus fine des causes de ces menaces pour leur donner une orientation politique. Une fois que les menaces sont reconnues socialement, que les personnes y croient, alors elles se transforment en invitations explosives à l’action. Le problème fondamental va devenir alors celui de mettre fin au monopole de la connaissance par la science et la technique, incapable d’anticiper les risques induits par leurs décisions de recherche et de financement. En tant que processus de production de connaissances, la science ne peut pas échapper à la critique au même titre que toute activité productive. Ainsi, c’est le processus d’apprentissage de la rationalité scientifique qui constitue le problème majeur de la société du risque. Et cet apprentissage inclut celui de la critique, de la mise en doute, de la contre-expertise, de l’évaluation contradictoire, ce que ces étudiants entreprennent à l’échelle de leur mobilisation.

Quand la Terre murmure aux oreilles des élites : étude sur la formation d’une utopie écologiste en grande école, Hugo Santi, SciencePo Strasbourg

Cette jeune génération sera mise en lumière lors des “marches pour le climat” à la fin des années 2010. C’est par ce mouvement que nous entamerons l’article de la semaine prochaine, sur les mouvements écologiques du XXIème siècle et sur le questionnement de leur impuissance à faire basculer le statu quo.

Pour ne pas rater la suite, vous pouvez vous abonner à la newsletter ⬇️

Et pour soutenir notre travail vous pouvez partager l’article ⬇️

A la semaine prochaine,

Portez vous bien,

Lunaï et Jean